CYRTA presentó el pasado mes de septiembre la Restauración del vestido bordado de la Virgen de los Milagros de El Puerto de Santa María (Cádiz). Una importante intervención de la que la revista italiana ‘Artemorbida‘, una de las publicaciones más importantes del país en el sector textil, se ha hecho eco. La publicación está disponible en la pagina web de la revista, en italiano e inglés.

A continuación, podéis leer el artículo completo en castellano sobre todo el proceso de intervención llevado a cabo en tan destacada pieza textil.

Breve contextualización.

La imagen de Virgen de los Milagros es una talla medieval con la particularidad de presentar la tez de una tonalidad muy oscura. Se conoce que, a lo largo del s. XVII, la imagen fue mutilada y adaptada para ser vestida[1] siendo esta apariencia la que ha llegado hasta nuestros días.

Img.1. Virgen de los Milagros, El Puerto de Santa María. Fotografía: José Luis Sara.

Por otro lado, cabe mencionar las donaciones que, en el último tercio del s. XVI, efectuaron tanto Isabel de Valois (1545-1468) como Isabel Clara Eugenia (1566-1633)[2], para que, con sus vestidos, se aderezaran varias imágenes marianas. Esto propició la creación de un modelo iconográfico, aún vigente hoy en día en casos como el de la Virgen del Rocío de Almonte o la Virgen de Gracia de Carmona, que explica el paralelismo entre las prendas que vistieron las mujeres de la casa de los Austrias (1516-1700) y las que, todavía actualmente, visten algunas Vírgenes.

Introducción histórica del conjunto.

Los documentos conservados en el Archivo Histórico Municipal del Puerto de Santa María hacen referencia a la donación, por parte del Ayuntamiento de la Ciudad, de un terno bordado para la Virgen de los Milagros.

El conjunto, compuesto por manto y vestido (saya y mangas) se estrenó en 1864, siendo el encargado de su ejecución el taller sevillano que dirigía la afamada bordadora Dña. Teresa del Castillo, autora de importantes piezas que aún se conservan en numerosas Hermandades de Andalucía[3]. El diseño, pese a no estar confirmado, pudo estar realizado, con mucha probabilidad, por el esposo de la bordadora, el artista D. Antonio del Canto Torralvo, quien se encargaba de los diseños de este obrador.

Img.2. Vista general del conjunto tras la intervención.

Estudio estilístico.

Las líneas ornamentales responden a los esquemas imperantes en los bordados que se realizaban en Sevilla en la segunda mitad del s. XIX y que los estudiosos han clasificado dentro del estilo “romántico”[4].

Estas composiciones se caracterizan, principalmente, por el uso de voluminosos motivos vegetales y florales, de acentuado dinamismo y marcado carácter naturalista, así como por la distribución de éstos en función a ejes simétricos y asimétricos que permitían la creación de bellas y artísticas composiciones.

En el caso de la saya, en ambos extremos inferiores, simétricos entre sí, se pueden reconocer hojas de acantos, ramilletes de flores, así como dos prominentes hojas de parra y diversas hojas que confluyen en la zona central donde se entremezclan con una prominente hoja palma, en sentido ascendente, y de la que brotan, a ambos lados dos hojas de acantos.

Así mismo, tanto los extremos laterales como la zona superior de la pieza están cubiertos por unos finos tallos, creando una combinación de roleos que se entremezclan con pequeñas flores, hojas y estrellas de diez puntas.

La pieza se completa, en el extremo inferior, mediante unos encajes de tipo “Punto de España”[5] realizados a bolillos en hilos y laminillas metálicas doradas.

En el caso de las mangas, la decoración bordada se centra en los extremos inferiores de estas donde se pueden observar unas hojas de acanto combinadas con pequeños ramilletes florales y finos tallos.

Al igual que en la saya, las mangas se encuentran rematadas en su perímetro inferior mediante unos estrechos encajes de tipo “Punto de España”

Estudio material y técnico.

Gracias a los análisis que se llevaron a cabo sobre el conjunto se pudo comprobar que éste, en origen, estaba realizado sobre un soporte de terciopelo en color blanco. Sin embargo, se conoce que en las primeras décadas del pasado s. XX, los bordados fueron traspasados al actual soporte, denominado comúnmente como lamé de plata, constituido por una base en hilos de seda, mediante ligamento de tipo “Gro de Tours” y unas tramas lanzadas a modo de finísimas laminillas metálicas plateadas.

Por su parte, la ornamentación bordada tanto de la saya como de las mangas está realizada, de forma magistral, mediante la técnica del bordado en hilos metálicos dorados tendidos, a realce, combinada con la técnica del bordado en picado o trevesado[2] en aquellas piezas más menudas.

Los análisis de microscopía óptica y MEB/EDX a los que se sometieron los hilos metálicos entorchados aportaron una valiosa información acerca de la elevada calidad de éstos; Por un lado, la caracterización de las fibras de seda que componen el alma interna de dichos hilos y, por otro, la aleación de la laminilla metálica que la entorcha, compuesta por plata y oro en un porcentaje de 15% y 85%, respectivamente.

Entre los hilos metálicos empleados, destaca el uso de muestras, moteados, torzales y laminillas, todos combinados con numerosos elementos decorativos como lentejuelas de distinto tamaño, huevecillos y canutillos.

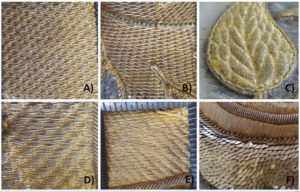

Por su parte, dentro de los efectos o puntos de bordados empleados se pueden observar setillos (img.5. A y B), puntos que simulan las nervaduras de las hojas (img.5.C), rombos (img.5.D), medias ondas (img.5.E), y escamados de lentejuelas (Img.5.F).

Img.5. Puntos o efectos de bordado que se aprecian en la saya.

Img.5. Puntos o efectos de bordado que se aprecian en la saya.

Intervenciones anteriores.

Tal y como se mencionó anteriormente, a principios de s. XX los bordados tanto de la saya como de las mangas fueron traspasados desde su soporte de terciopelo blanco al actual lamé de plata que, aunque muy deteriorado, ha llegado hasta nuestros días.

Dicho traspaso consistió en el recortado de todas las piezas y la fijación de éstas, mediante costura, al nuevo soporte así como el posterior perfilado de los distintos elementos, con el fin de ocultar los restos de terciopelo que se dejaban ver.

Este perfilado, para el que se empleó un cordón dorado de considerable grosor provocó que la apariencia de muchas piezas se viera desvirtuada, especialmente la de aquellas hojas, flores y tallos de mayor finura que, como consecuencia de esto, han perdido gran parte de su sutileza y detalle.

Img.6 y 7. Detalles. Empleo de un grueso cordón de perfilado que resta delicadeza a las piezas más finas.

Estado de conservación.

Tanto la saya como las mangas presentaban un estado de conservación muy deficiente. Esto se debía tanto a causas tanto intrínsecas como extrínsecas y que englobaban tanto degradaciones provocadas por el envejecimiento natural de los materiales como todos los daños que se ocasionaban a consecuencia del uso de las piezas cuando se adaptaban a la imagen para vestirla.

En cuanto al soporte de lamé destacaba la sequedad generalizada de las fibras constitutivas así como la deformación de todo el soporte. Muy alarmantes eran la pérdida de laminillas metálicas así como los numerosos cortes que se visualizaban, especialmente, en el extremo superior donde, además, se advertían numerosas intervenciones (zurcidos).

En la zona inferior se observaban varios parches unidos al soporte mediante costura y adhesivos que provocó manchas y el debilitamiento del soporte.

Img.8. Deformación y pérdidas de laminillas

Img.9. Cortes en el soporte de lamé de plata.

Img.10. Zurcidos en la zona superior del vestido.

La ornamentación bordada presentaba un elevado nivel de suciedad superficial a consecuencia de los restos de polvo que se encontraban depositados sobre esta. Así mismo, dada la presencia de plata en los metales que constituyen las laminillas de los hilos, éstos muestran un elevado oscurecimiento generalizado.

En cuanto a los encajes decorativos, mencionar la deformación y el oscurecimiento generalizado de los hilos constitutivos así como los numerosos desgarros y pérdidas de material que presentaban a lo largo de sus superficies.

Img.11. Restos de polvo y oscurecimiento de la ornamentación bordada.

Img.12. Deformación del encaje metálico.

Los tratamientos de Conservación y Restauración.

En CYRTA, pese a la complejidad que entraña la intervención de una pieza de estas características, teniendo en cuenta que ha de seguir cumpliendo la función para la que fue concebida, trabajamos en base a los criterios que establecen las distintas cartas internacionales de Restauración para preservar e intervenir el Patrimonio Histórico de la índole que sea.

Por ello, los criterios que han regido esta intervención han sido el de mínima intervención, es decir, actuar en los daños que están poniendo en riesgo la estabilidad del conjunto, criterio de conservación íntegra de todos los elementos que actualmente constituyen el conjunto, respeto por el original, atendiendo a los valores intrínsecos que atesoran todos estos elementos, legibilidad de las intervenciones realizadas mediante las que se evita crear falsos históricos así como estabilidad y reversibilidad de los materiales y tratamientos empleados.

Los tratamientos realizados fueron:

Estudios previos. Con el fin de obtener toda la información necesaria acerca de los procesos tecnológicos de los elementos constitutivos que puedan arrojar información a la hora de acometer los tratamientos de conservación y restauración.

Img.13. Análisis con lupa microscópica

Img.14. Examen organoléptico.

Aspiración y microaspiración. Se realizaron con el fin de eliminar los restos de polvo y demás depósitos de suciedad que se encontraban repartidos sobre las superficies de los distintos elementos constitutivos.

Img.15. Proceso de aspirado con protección de tul

Retirada de intervenciones anteriores (zurcidos). Teniendo en cuenta que éstas estaban provocando tensiones y cortes en el soporte de lamé, por estar realizadas con un hilo de un grosor mucho más elevado que el de los hilos que constituyen el soporte de lamé.

Retirada de parches. Una vez se comprobó la ubicación original de dichos injertos, se optó por retirarlos y ubicarlos en el lugar que les correspondía.

Img.16. Parches unidos con adhesivos.

Img.17. Retirada de parches.

Humidificación, alineado y corrección de deformaciones. Con el fin de rehidratar las fibras constitutivas del soporte de lamé, fue necesario la aplicación de vapor frío, de forma controlada. Esto, aportaría una mayor flexibilidad a las fibras lo que ayudó, también, a corregir las deformaciones presentes en el soporte textil.

Limpieza físico química de los bordados y encajes decorativos. La naturaleza metálica de los hilos que conforman los bordados y los encajes permitió que éstos se limpiaran mediante sistemas físico-químicos. Para ello fue necesario hacer pruebas con distintos disolventes hasta determinar el más efectivo para realizar dicho tratamiento.

Img.18.Humidificación.

Img.19. Limpieza físico-química.

Consolidación. Se centró en aquellas zonas del lamé de plata que necesitaban ser reforzadas. Una vez seleccionado el soporte textil que actuaría como refuerzo, se realizaron las pertinentes catas de tinción hasta determinar la tonalidad que mejor quedase integrada dentro del conjunto.

Dichos soportes de refuerzo se unieron al lamé de plata mediante lo pertinentes puntos de restauración realizados con hilos de seda, también teñidos.

Encapsulado. Este tratamiento consistió en la colocación de un tejido reticular sobre la totalidad del lamé de plata y, en este caso, tuvo una doble finalidad.

Por un lado, proteger la superficie textil, atendiendo tanto a su debilitado estado como al continuo uso que va a venir teniendo la pieza. Por otro lado, y atendiendo al expreso deseo de la Hermandad, por medio de la tinción del tejido reticular, se aportó a la superficie textil una tonalidad grisácea que, a ojos de los fieles y devotos, recrease el brillo metálico plateado que, en su día, mostró el lamé de plata.

Esta particularidad obligó a fijar dicho tejido reticular al perímetro de los bordados, dejando a estos sin cubrir para no velar la tonalidad dorada de sus hilos.

Img.20. Pruebas de tinción para el soporte de refuerzo.

Img.21. Proceso de consolidación con aguja curva.

Img.22. Proceso de encapsulado.

Img.23. Comparativa de una manga encapsulada.

Limpieza y alineado del encaje decorativo. Atendiendo tanto a la naturaleza metálica así como a la acentuada deformación que mostraban, dichos elementos se limpiaron por procedimientos físico-químicos y se alinearon con el fin de devolverles, en la medida de lo posible, su morfología primigenea.

Colocación de los encajes y forrado. Llegados a este punto, se volvieron a colocar los distintos encajes decorativos así como el forro que vendría a cubrir todo el reverso de la pieza, dándose por concluida la intervención.

Im. 24 y 25. Vista general del antes y después de la intervención

Im. 26 y 27. Detalle antes y después

Im. 26 y 27. Detalle antes y después

Im. 30 y 31. Detalle antes y después

Im.32. La Virgen de los Milaros luciendo el vestido restaurado en los cultos de septiembre de 2019. Foto: José Luis Sara

[1] SUAREZ ÁVILA, L. (2016-2017) Dos imágenes marianas alfonsíes en El Gran Puerto de Santa María. (I.U. Seminario Ramón Menéndez Pidal, Universidad Complutense. Madrid

[2] CABAÑAS, M, LÓPEZ-YARTOS, A y RINCÓN, W (2008) Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

[3] MAÑES MANAUTE, A. (2000) Arte y artesanos en la Semana Santa de Sevilla. Bordado II. Del s. XVI al XIX. El Correo de Andalucía, p.123

[4] MAÑEZ MANAUTE, Antonio: “Los tejidos bordados. Alegorías y evolución estética.” Esperanza Macarena. Historia. Arte. Hermandad. T. II. Sevilla. 2013, pp. 377- 183; LUQUE TERUEL, A. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, diseños y bordados para la Hermandad de la Macarena. 1879-1900. Sevilla, 2009 , p.89.

[5] GONZÁLEZ MENA, M.A, (1976) Catálogo de encajes. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid, p.253. “Entendemos por punto de España solamente los realizados con hebras de oro y plata y con la técnica de bolillos”.

[6] GONZÁLEZ MENA, M.A, (1976) Catálogo de bordados. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid, p.54. “El bordado en picado es un bordado en espiral porque la hebra continua cubre continuamente el derecho y el revés del tejido. Recibió el nombre de “oro trevesado”.